第三届西湖国际纪录片大会/ The 3rd West Lake International Documentary Festival(简称“IDF 2019”)是由浙江省广播电视局与中国美术学院联合主办的国际专业纪录片盛会。以“我·纪录·事实”为宣言,是集纪录片展播、推优、提案、论坛、工作坊于一体的高品质人文艺术平台,定于2019年10月18日-20日在杭州西子湖畔中国美术学院举行。

I Documentary Fact

我/纪录/事实

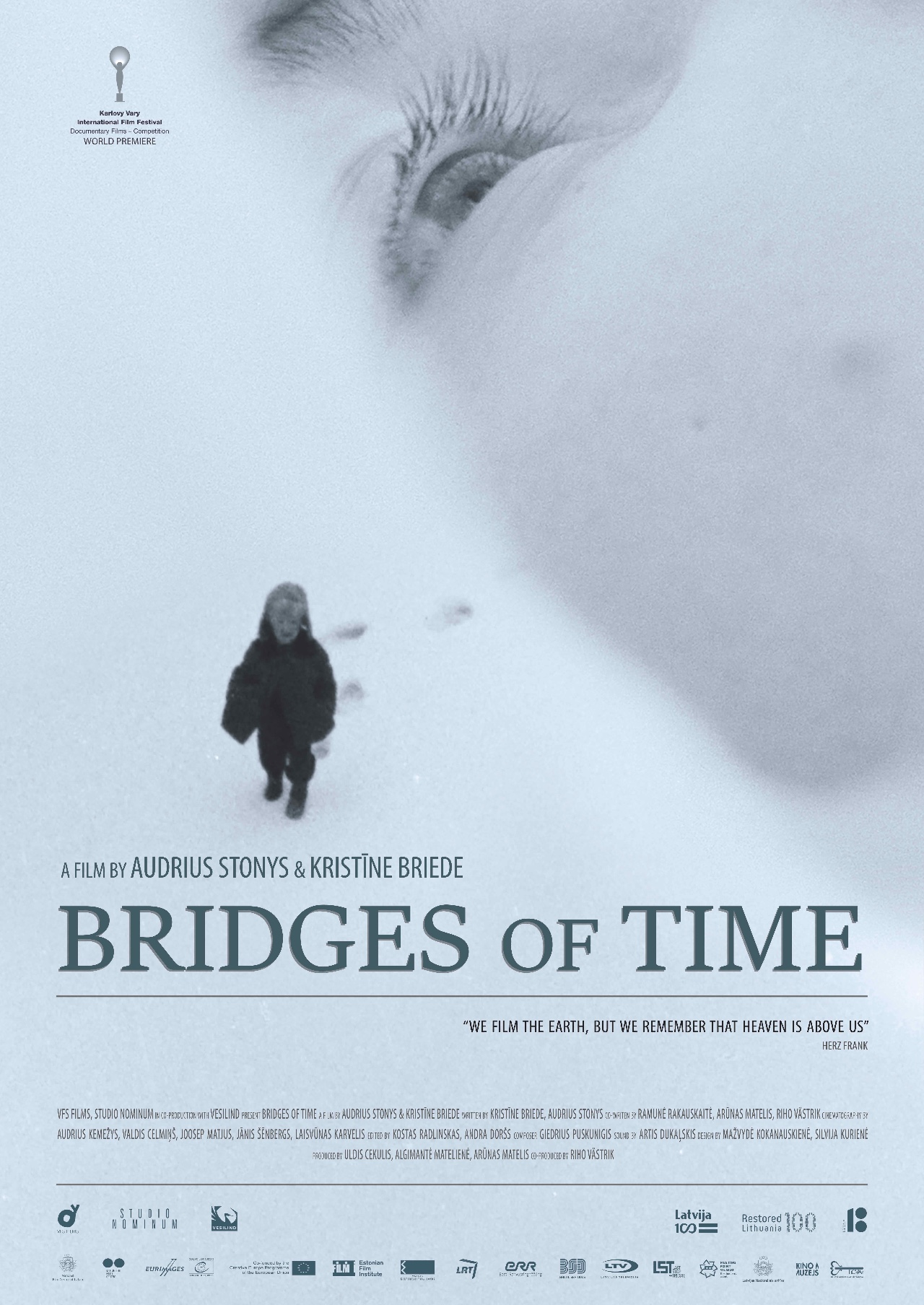

时间之桥

Bridges of Time

2018年,波罗的海国家——爱沙尼亚、拉脱维尼亚、立陶宛——都在庆祝自己的100周年国庆。这一年,拉脱维尼亚作家克里斯蒂娜·布里德和立陶宛导演奥德利乌斯·斯托尼斯共同完成一部纪录片,它提醒我们在过去的100年里,这些了不起的国家,曾经诞生过一批了不起的纪录片。

它们用影像写诗。

上个世纪60年代,当法国先锋电影大搞新现实主义的同时,这些波罗的海国家还隶属于苏联——是我们熟悉的那个苏联。但这些纪录片大师没有按要求拍摄“苏联风格”的电影,他们更偏好纪录狂欢或是死寂的瞬间,问询纪录的意义,拍摄渔夫的扎实和哲学的虚无。

大家管他们叫波罗的海新浪潮。

这些影像片段,如今在《时间之桥》里看起来,浪漫得要命。

拉脱维尼亚导演艾瓦斯·弗雷马尼斯,多年之后,重新在他1969年拍摄《The Catch》的一家人旁边坐下。那位穿着轻便而勤劳的水手如今是饱足丰满的老人,害羞顽皮的小孩现在成了暴躁的中年人。

两个时期的影像交叠,互文。

很像人类故地重游时,回忆的过程。大师自己出镜,讲述记忆里的记忆。

“拍电影的意义是什么?活着的意义又是什么?”恐怕没人能回答这些问题。

但某些时刻,影像总给人希望——好像它能击败时间,留存于底片上的人永不消亡。“所以我们当然要纪录。”导演说,“要搭建过去通往未来的桥梁。”

如果有人觉得这部纪录片对波罗的海新浪潮导演的梳理是不完整的,我并不是很同意。《时间之桥》原本就不是关于这些导演的编年体教材,它只是给那些不太为人所知的电影人绘了幅肖像。或者说,是关于这些电影诗人的,电影诗。

若是对波罗的海诗意纪录片毫无了解的人,并不用担心。这根本不影响观影。反倒是可以说,很少有人会在看完之后,不或多或少地对1960年代的诗歌电影产生兴趣的。

虽然碎碎念样地写了不少字,但是这个介绍好像对理解这部纪录片完全没有帮助。我在不同的介质上看过这部电影,却从未感到真正的“足够”。

我觉得只有亲自去看一看才能明白它的迷人之处和重要性。

文/杨婷轩

时间之桥 / Bridges of Time

导演:奥德留斯·斯通尼斯、克里斯汀·布里德

制片人:乌尔迪斯·塞库利斯、阿伦·马特尔

制片地区:拉脱维亚、立陶宛

类型:纪录长片

时长:78 min

获奖与参展经历

2019 上海电影节 - 金爵奖 最佳纪录片

2018 拉脱维亚LielaisKristaps国家电影奖 - 最佳纪录长片

2019 格鲁吉亚巴统国际艺术电影节 - 评委会特别提及

纪录片简介

在1960年代初,当法国真实电影先锋启程探索一种新的写实主义,魁北克的直接电影也开始博取关注,而波罗的海周边诸国则目睹了一代纪录片作者的诞生——他们更愿意选择以浪漫的视角看待周遭世界。这部冥想式的纪录片散文——由一位拉脱维亚写作者与一位立陶宛导演共同创作,其在风格上高度契合“波罗的海新浪潮”的诸多作品。它巧妙地突破了普通史学研究的局限,创造了一个鲜为人知的电影创作者群像。其最终完美地构成了一则对纪录片本体论的诗性表达,又或者说,一首关于电影诗人的电影诗。

*公众号后台输入“排片”,获取高清排片表

预约展播请识别下方二维码

预约开始时间:2019.10.11 20:00

预约截止时间:2019.10.16 20:00

入场方式:出示预约成功二维码

友情提示

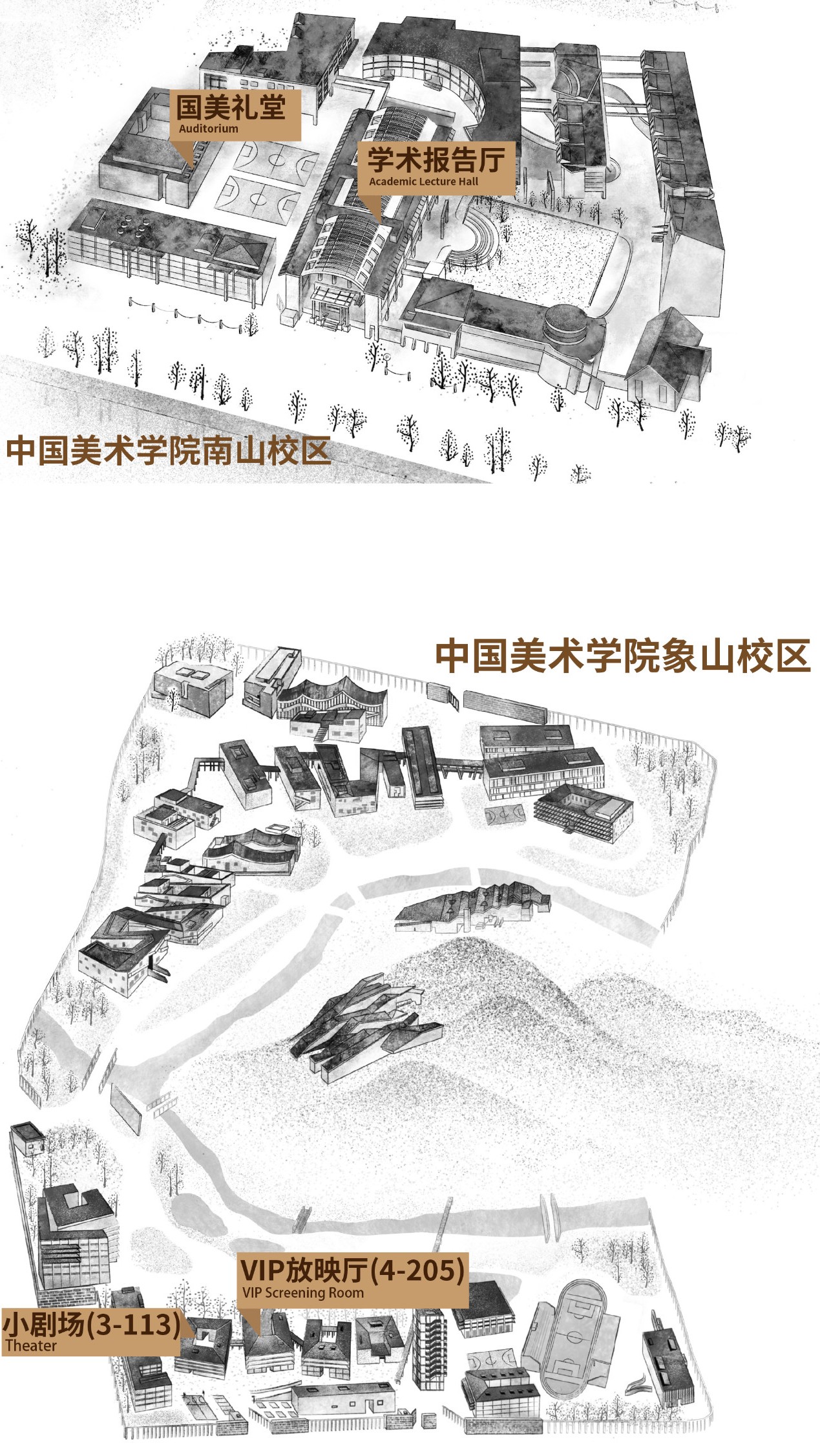

展播场所位置

▽

浙公网安备 33010202002558号

浙公网安备 33010202002558号