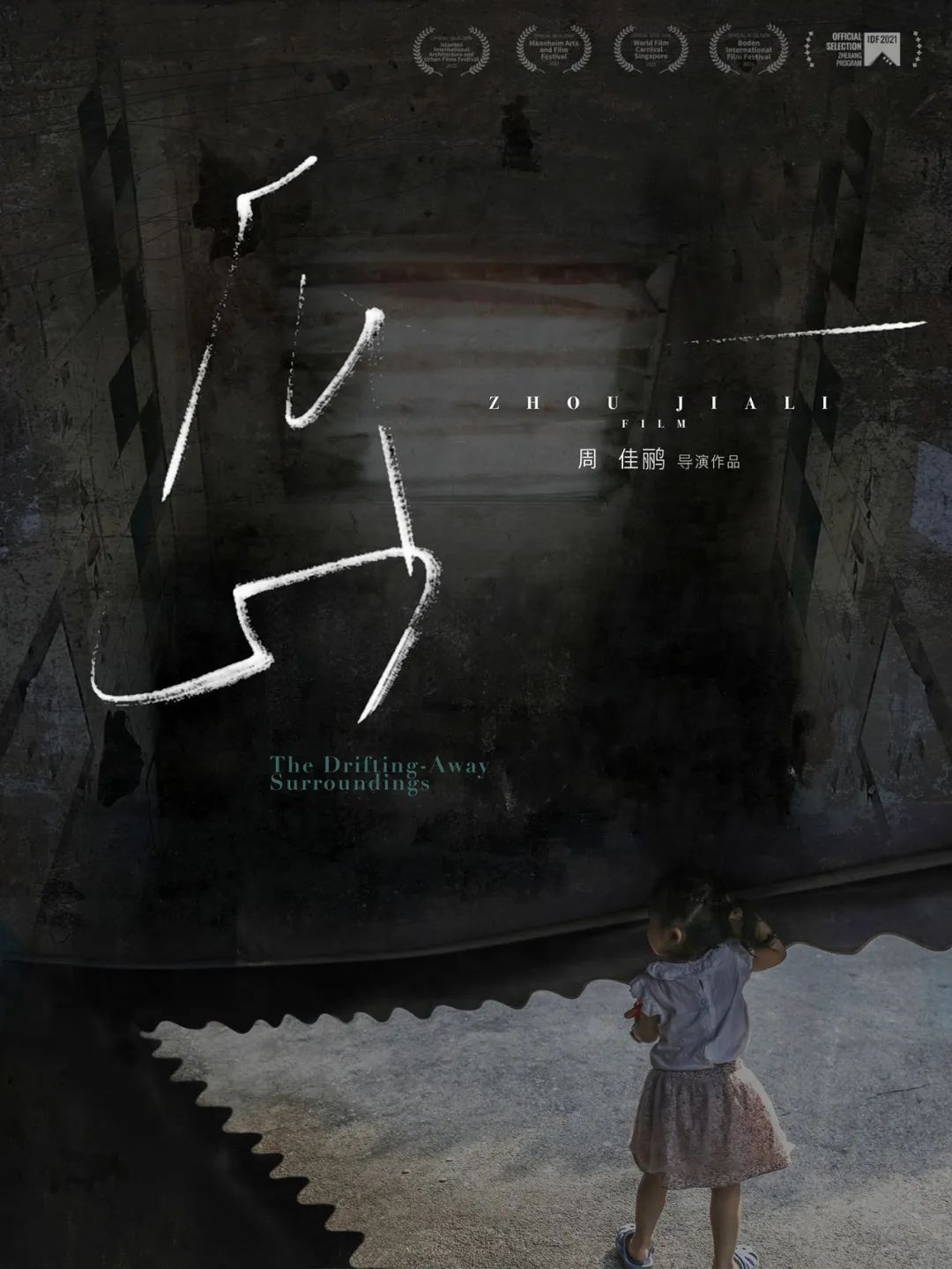

瓜山

The Drifting-Away Surroundings

中国|40分钟

*中国首映 Chinese Premiere

南山校区学术报告厅

嘉宾:周佳鹂(导演)、谢逸杰(摄影师)、肥内(影评人)

主持人:苏七七

苏七七:为什么以“瓜山”这个地点作为拍摄对象?

周佳鹂:瓜山是杭州城北黄金地段的城中村,必然需要面临拆迁的命运。当时的开发商出于情怀想要记录些什么,于是我就受到他们的邀请前去调查。在调研过程中,我接触到了很多人与事,也对瓜山的这个地方产生了很深厚的感情。即便后来开发商的这个项目没有进行下去,我还是决定把它拍摄出来。我觉得瓜山太值得被记录了,这种值得是因为它太平凡了,像每一个我们生活过的地方,像每一个我们熟悉的城市的角落,没有惊心动魄的故事,只有很日常的生活本身。

苏七七:我们能在这部片中感受到一些影像上的探索性,所以想请问导演关于影像的观念与方法是怎样的?

周佳鹂:其实我是一个电影理论的研究者,主要做的是德勒兹的影像理论。在拍摄纪录片之前,我正好遇到了理论研究的瓶颈,所以我希望以实践的方式继续去验证和探索,也希望努力拍摄出一部能够呈现德勒兹电影观念的纪录片。在拍摄过程中,我和我的摄影师(她是我多年的学生)都特别容易被某种微小、朴素的事物吸引,也很容易被材料本身打动。虽然我们认为这些内容不一定能打动别人,但只要坚持用影像去洞见,影像本身也会显示出力量。我不想赋予发生的一切事情太多解释,影像本身就够了,表象自然也生成了隐喻。当然我们也拍到了瓜山相对戏剧性的一面,比如拆迁过程中产生的各种各样的矛盾。但是最终我没有选择在片中放入故事线的原因首先是我不太想关注拆迁作为一个普通社会事件的意义,其次我认为杭州人的生活本身不是戏剧性的,是很静默的。就像片子那个扛柜子的镜头——特别重的柜子压在人物很单薄的身型上,他在楼梯上慢慢往前走。图像直接呈现出来的这种状态,是我心中最符合瓜山的那种克服矛盾时安静的、内在的力量。

肥内:这是一部很显然地要去论述一些观点的纪录片,以瓜山日夜的边界切割成了五个段落,并以清晰的理论框架在组织素材。请问导演是如何思考作品结构的?

周佳鹂:这部片前前后后拍了很久,剪辑也做了小半年时间。拍摄时我们每天都会在瓜山里面游走很久,会产生困惑,也会持续地思考。最终的结构是在后期剪辑时形成的,我希望在作品中段以呈现瓜山人无法带走的珍贵事物作为过渡,然后又把所有无法留存的事物放在后半段,让大家看生命的痕迹经过后“物”的存在,和“物”本身的生成。

观众提问:《瓜山》中出现劳作细部的镜头,比如敲玻璃的手,是全片展现的瓜山日常之外另一种很珍贵的力量。请问导演对于这部分内容具体有什么思考?

周佳鹂:我们其实是没有特别地去寻找这些镜头,而这些劳作的瞬间也都是随着时间本身流淌出来的,它就蕴含在瓜山里面,只是我们刚好拍到了。我认为这些内容有一种情动的感觉触动到我,像是捕捉到了人和物质世界的一个接触,同时它就随着拆迁的发生封存在了瓜山这个地方,于是我们决定将这些部分留在作品中。当然砌墙的部分是我们在剪辑时刻意安排在作品最后的,因为和我们的主题很契合,同时也暗示了很多东西。当这个墙被砌起来,我就不再被允许进入瓜山了,我因此停止了拍摄,所以纪录片就停在这里。

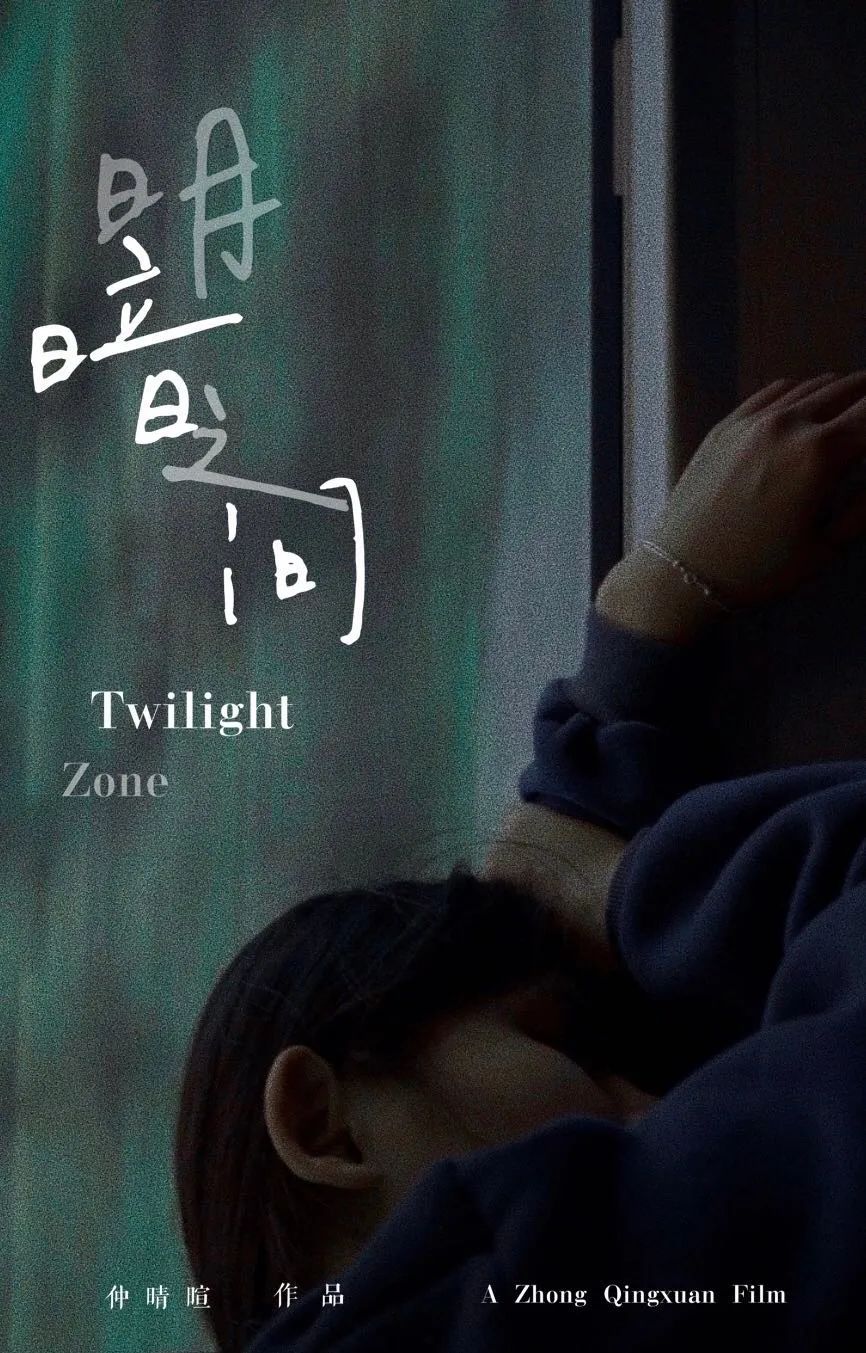

明暗之间

Twilight Zone

中国|39分钟

南山校区学术报告厅

嘉宾:仲晴暄(导演)

主持人:苏七七

Q:请问导演是怎么认识片中这两位分别半盲和全盲的主人公的?

A:四年前我去浙江省特殊教育职业学院做一个面向视障人群的公益活动时,看到一个特别美好的画面——一个男生将耳机取下一半给了旁边的女生。我在和他交流后发现是老乡,后来成为了朋友。于是我在本科某次拍摄短学期作业时,就选择他们俩作为我的拍摄对象,拍了一个十几分钟的短片,主要展现他们俩之间美好的爱情。后来才逐渐发展成了现在这么一个39分钟的片子。

Q:这部纪录片很感动我的点在于拍摄者与被拍摄者之间的关系很亲近,你是如何与片中女孩建立信任的?

A:其实这部片子本身是双主人公的设定,但后来我发现这个男生其实不太适应镜头,不太希望呈现出自己的生活细节,反而这个女孩子对我是完全敞开的,于是我就将重心就逐渐聚焦在了女孩身上。我们之所以很亲近,是因为我们都是二十几岁的年轻人,对原生家庭和爱情的看法、对生活的选择很多时候都是一致的。另外是她之前生活的环境比较封闭,在杭州的朋友比较少,她也需要一个人来倾听她,和她敞开心扉去交流。

Q:从片中女孩子的角度出发去呈现此片整体内容这个视点是在拍摄前设计好的,还是过程中逐渐发掘出的?

A:其实这个也是在拍摄后半段才形成的,我们也会在后期更多根据女孩子这边的素材去梳理剪辑思路。我想主要还是因为我更了解这个女孩子,更理解她的困境,也更希望展现出她内心那种非常模糊和暧昧的地带、展现她对这个世界的感受。

无花果

The Fig

中国 | 115分钟

*亚洲首映 Asian Premiere

象山校区3号楼小剧场

嘉宾:赵刚(本片导演)

主持:陆颖

Q:纪录片采用了对比叙事的方法, 您设计这两部分的对比想要表达什么样的内容?

A:这个问题在创作的过程中我们也思考过,片中前后表达风格可能不是很顺,但是它实际上是两个东西。前半部分其实是一个很状态化的东西,包括他们的生活方式以及他们如何为了生计工作;后半部分其实是一个事件,在片中其实很难解读他们生活以及所作所为。这两部分确实转换比较快,当然如果从主题的角度理解的话,前面是生存状态,后面是生存状态有没有变化,所以它还是可以衔接在一起的。

Q:您在拍摄的过程中,他们是有在每天排练剧目吗?他们戏班的剧目是用什么的方式生产出来的?

A:他们每天都是演出不重复的剧目,有一种专门的方法,一种即兴的方法。因为他们长期以来都在工作中磨合,台词剧本都是在当下生成的, 他们长期的磨合配合得很好,不会有漏洞,这是他们特殊的方法,叫“撕条”。

Q:在拍摄纪录片的过程中看到他们的生命力之后,您拍摄的目的有改变吗?以及您如何去看待片中戏班与电影剧组之间复杂的关系?

A: 进入拍摄过程中最有意思的其实就是有两个不同的团队,一个是民间草根团体,一个是非常专业的剧组。从社会学的层面解读,他们属于不同的阶层,所以我预判两个团体会发生一些有意思的碰撞,在拍摄过程中素材量是比较大的。在这两个团体锁定的选择时,我还是将主体放在草根的一方,然后结合本身剧团的生存状态顺成了一条线索。

卡塔叶时光

Faya Dayi

埃塞俄比亚、美国、卡塔尔|120分钟

*亚洲首映 Asian Premiere

南山校区北苑报告厅

嘉宾:杰西卡·贝希尔(导演)

主持人:韩程

Q:作品中的摄影部分采用黑白影像,对我来说它让我很快地沉浸在纪录片里面,和在片中食用卡塔叶给人的沉迷状态很相近,那么对您来说您希望观众在片中获得怎样一种体验?

A:其实我采用这个形式的主要原因并不是考虑让观众获得特定的体验,而是认为这样一个形式本身是非常重要的,这种形式非常契合我所感受到的苏菲派穆斯林他们所受到的一种教导,他们生存的空间和内在的状态,同时食用卡塔叶引起的这样一种冥想的感受会让人不禁沉浸到个人内在空间,也会带人感受到一种多维的空间。

Q:您是怎样有了这个拍摄的想法?

A:我出生在片中埃塞俄比亚哈拉尔这个城市,16岁时离家。离开后我时常会回乡看望家人,在这个过程中我看到家乡的面貌产生了很大变化:湖泊干涸消失;高粱、咖啡、画眉草等作物逐渐被卡塔叶替换;十三四岁青少年的生存环境十分艰难,他们中的某些人甚至决定徒步离开这个国家。我震惊于经济围绕卡塔叶转变的这个状态 ,这是我想去做这个纪录片的原因。

Q:这个纪录片的创作过程一共持续了多长时间?

A:大约10年。这个项目很难去找到投资,所以我尽可能地节约资金,不得不去学习灯光、拍摄等工作,这个作品的很多拍摄工作都是由我来完成的,不过同时我也很开心有这样的机会做一个终身的学习者去了解影像和这个国家。

Q:请问您是怎样去选择、安排纪录片中的配乐?

A:在选择配乐时,我主要考虑的是找到符合咀嚼卡塔叶的节奏,苏菲派穆斯林他们最先开始食用这个卡塔叶片获得一种超凡的体验,这种超凡的体验感觉也是有其内在节奏的。作品配乐中有很多循环重复的部分,而这种循环正好符合咀嚼卡塔叶片之后的状态,包括他们生命的状态,也契合苏菲派穆斯林祈祷时晃动、画圈的动作。

Q:请问全片您只在一个表现炭火的画面时使用了彩色镜头,其余镜头全部黑白处理,您是怎样考虑的呢?

A:我决定使用黑白的方式呈现整部作品是因为我一直在思考我们看到事物是否是真的看到了事物本身,对于色彩,我们是真正理解了色彩还是只是看到了色彩表象?关于这个彩色镜头,红色炭火象征片中男孩儿爱他母亲的心,我非常本能地觉得这个镜头应该用彩色来表达。

Q:导演您好,我注意到片中很多角色都是非职业演员,但他们对待镜头都非常自然,请问您是怎样与拍摄对象发展出这样的关系呢?

A:我的爸爸是当地城市中少有的外科医生,受当地人爱戴,而且我回来拍摄后一直生活在当地种卡塔叶的农民群体当中,他们完全理解我拍摄的动机,于是很快地接纳了我,我很感谢他们给我的机会和爱,这也是我想在作品中表达的。

Q:作品中的摄影部分采用黑白影像,对我来说它让我很快的沉浸在纪录片里面,和在片中食用卡塔叶给人的沉迷状态很相近,那么对您来说您希望观众在片中获得怎样一种体验?

A:其实我采用这个形式的主要原因并不是考虑让观众获得特定的体验,而是认为这样一个形式本身是非常重要的,这种形式非常契合我所感受到的苏菲派穆斯林他们所受到的一种教导,他们生存的空间和内在的状态,同时食用卡塔叶引起的这样一种冥想的感受会让人不禁沉浸到个人内在空间,也会带人感受到一种多维的空间。

Q:您是怎样有了这个拍摄的想法?

A:我出生在片中埃塞俄比亚哈拉尔这个城市,16岁时离家。离开后我时常会回乡看望家人,在这个过程中我看到家乡的面貌产生了很大变化:湖泊干涸消失;高粱、咖啡、画眉草等作物逐渐被卡塔叶替换;十三四岁青少年的生存环境十分艰难,他们中人甚至决定徒步离开这个国家。我震惊于经济围绕卡塔叶转变的这个状态 ,这是我想去做这个纪录片的原因。

Q:这个纪录片的创作过程一共持续了多长时间?

A:大约10年。这个项目很难去找到投资,所以我尽可能的节约资金,不得不去学习灯光、拍摄等工作,这个作品的很多拍摄工作都由我来完成的,不过同时我也很开心有这样的机会做一个终身的学习者去了解影像和这个国家。

Q:请问您是怎样去选择、安排纪录片中的配乐?

A:在选择配乐时,我主要考虑的是可以找到符合咀嚼卡塔叶的节奏,苏菲派穆斯林他们最先开始食用这个卡塔叶片获得一种超凡的体验,这种超凡的体验感觉也是有其内在节奏的。作品配乐中有很多循环重复的部分,而这种循环正好符合咀嚼卡塔叶片之后的状态,包括他们生命的状态,也契合苏菲派穆斯林祈祷时晃动、画圈的动作。

Q:请问全片您只在一个表现炭火画面时使用了彩色镜头,其余镜头全部黑白处理,您是怎样考虑的呢?

A:我决定使用黑白的方式呈现整部作品是因为我一直在思考我们看到事物是否是真的看到了事物本身,对于色彩,我们是真正理解了色彩还是只是看到了色彩表象?关于这个彩色镜头,红色炭火象征片中男孩儿爱他母亲的心,我非常本能的觉得这个镜头应该用彩色来表达。

Q:导演您好,我注意到片中很多角色都是非职业演员,但他们对待镜头都非常自然,请问您是怎样与拍摄对象发展出这样的关系呢?

A:我的爸爸是当地城市中少有的外科医生,受当地人爱戴,而且我回来拍摄后一直生活在当地种卡塔叶的农民群体当中,他们完全理解我拍摄的动机,于是很快的接纳了我,我很感谢他们给我的机会和爱,这也是我想在作品中表达的。

希伯伦上空

Skies Above Hebron

荷兰|55分钟

*亚洲首映 Asian Premiere

南山校区学术报告厅

嘉宾:艾斯特·埃尔多赫、保罗·金(导演)

主持人:张侃侃

Q:想请问导演团队在当地拍摄时有被干涉过吗?或者遇到的最大的困难是什么?

A:作为记者的我们其实并没有受到很多干涉,可能也是因为我们一直保持着低调的姿态吧。但是困难是很多的,毕竟这是在战区拍摄,我们每天都处于一个很高压很疲惫的状态。语言障碍是其中的困难之一。我们自己学过一些简单的希伯来语,但并不精通,而那边的人们英语并不是很好,这会导致我们不太容易察觉到当地生活中一些细微的事情。后来我们主动地接触了一些在大学学习过英语的学生,希望他们可以帮到我们。其次,带上摄影机去和他们对话也是一件困难的事情。尤其孩子们是不受控的,他们也很难理解纪录片制作的艰辛,所以我们就会更多地去寻找他们喜欢的方式、配合他们。另外,当我们遇到困难时,会马上联想到这些其实就是那里的人们每天日常的生活,是他们遭遇的一切,这是我们身为记录者应该感受和经历的。

Q:为什么选择这三个男孩和他们的家庭作为你的拍摄对象?

A:其实我们前期花了7年时间思考和寻找到底拍什么,在这个过程中我们经常和当地的人进行交流,所以我们认识的不只是这三个孩子,我们也不愿意说这三个孩子是具有典型的意义的。只能说我们在三个孩子年龄的差异性上有所选择,并且其中有一个孩子比较激进,有一个孩子比较冷淡,他们的家庭形态和个人情况能够形成有效的互补,呈现出一个地区完整的样貌。

Q:如何在海量的素材中组织了此片的故事?

A:我们的素材库的确是巨大的,总共接近500个小时,包含了对孩子们在日常生活中成长的记录和对许多事件的跟拍,是这个纪录片最终长度的十倍。所以将它剪辑成一个短片对于我们来说也是一个巨大的挑战,我们主要选择了其中比较有叙事性、能折射现实和生活的瞬间放在一起。这其实也是自然而然的过程,现实的故事其实比片中所展现出的更残酷和复杂。

口罩与男人

Masks and Men

波兰 | 11分钟

*亚洲首映 Asian Premiere

南山校区学术报告厅

嘉宾:帕维尔·洛金斯基(导演)

主持人:沈健文

Q:请导演为我们介绍这部短片拍摄的缘起。

A:这部短片其实是我在拍摄一部长纪录片的过程中产生的,那也是一部在阳台上拍摄、关于阳台的纪录片。在疫情爆发之初,HBO的制作人打电话问我能不能从阳台的视角做一个关于疫情的片子,我觉得这对于我来说是一个很好的机会去询问疫情开始之初人们是怎么想的,有怎样的感受。最终选择在二楼的阳台来进行拍摄,也是我们思考很久之后的结果。

Q:能讲讲这部纪录片的拍摄过程吗?采访他人时被拒绝的概率是多大?

A:其实我就是一个人做了导演、摄影、录音,将摄影机放在阳台上,把录音杆放在栅栏上,有时也会多用两个录音设备收马路上汽车驶过的声音,所以我的拍摄是自由度很高的一个状态。在我们这里,疫情期间的安全距离是2.5米,我的阳台到人行道差不多是4米,在这个距离里交谈既是安全的也是清晰的。我被拒绝的概率是极小的,因为人们的交流欲都很强,并且在疫情处处受限不能去的情况下,他们对与人产生连结也是有需求的。

Q:我注意到纪录片的英文片名是《Masks and Men》,想请问导演这样取名的意图是什么?

A:事实上没有特别的含义。这个片名对约翰·斯坦贝克的小说《人鼠之间》(Mice and Men)的书名。

小小天堂

A Little Bit of Paradise

波兰|19分钟

*中国大陆首映

Chinese Mainland Premiere

南山校区学术报告厅

导演:安德烈·齐霍茨基(导演)

主持人:张侃侃

Q:导演能分享一下拍摄的缘起吗?

A:我拍摄的这个地方在一个大城市的旁边,我第一次去就发现这里的人都很迷人,这是我觉得一定要拍的原因。另外,那里的孩子们是一个很有创造性的群体,于是我就选取了比较有典型意义的孩子进行拍摄。在拍摄和剪辑的过程中我们当然也遇到了很多问题,但我还是坚持在他们很平凡的生活和很杂乱的生活环境中里去提取出一些很美的东西,呈现出如油画般的质感,比如那个抱着小朋友望向窗外的画面。

Q:为什么以现在这种方式去建构这部纪录片?

A:我更偏好一些更具创造性、更具吸引力、不那么日常与客观的方法。我觉得这种方式能很好地表达我这个拍摄者和周围环境之间的关系,也就是把我态度也隐含了进去。

Q:如何做到在这个成员繁多的家庭里拍摄的?

A:是的,他们的家庭里有很多孩子和动物,进行拍摄是很困难的。我首先是把摄影机放在了他们的家里两周时间,中间没有和他们互动和交谈,我是希望他们能更加适应摄影机的存在。当他们呈现出更自然的状态后,我们才开始进入正式的拍摄,慢慢等待一些能刺激到我们的镜头,拍摄到最后阶段时他们已经彻底忽视掉了摄影机的存在。其实拍摄这部纪录片是一个很枯燥的工作,开始的时候确实非常困难,但我们常常从他们的家庭成员身上获得很多力量,因为大家都认可我们在做一件有意义的事。

夏天

Summer

俄罗斯 | 109分钟

*亚洲首映 Asian Premiere

象山校区3号楼小剧场

嘉宾:俄罗斯 瓦迪姆·斯科特罗夫

主持:陆颖

Q:请问您创作这个纪录片的初衷是什么,以及您对电影主题的阐释是什么?

A:我的创作理念切实地受到家庭的影响,片中出现的人物都是我现实生活中的家人和朋友。我想通过影像来记录童年时光,和参与过这段时光的人,所以这是一部关于“时间”的电影。在创作上我更注重个人化表达,视觉效果也更简单与纯粹。影像中的时间不在于对我的个人记忆进行重构,而旨在建构一种新的属于你和我的共同记忆。

Q:您如何解释片名《夏天》?

A:“夏天”是一个重要的时间节点,也是非常重要的时间主题。我想通过影片来追问“时间的存在”问题。在对童年的追忆过程中,我重新看到了已逝去的时间。童年只是生命长河中的一小部分,我想通过抓住童年时光的夏日记忆来重新“看见时间”。

Q:影片似乎削弱了叙事线,运用了“塔可夫斯基式”的诗意化镜头,比如长镜头的反复使用,导演您当时在创作过程中为什么会用这种方式来结构影片?

A:塔可夫斯基有自己的风格,例如更为复杂的风格化表达、对时间的组建以及视觉意象的运用。但我的电影更简单,在影片中我想要去追求时间的纯粹性,并试图通过影像停留在童年片段生活的平静感中。童年的时光似乎过得很慢,仿佛时间并不存在,因此,我想用缓慢的、诗化的长镜头来表现和感受“时间的存在(Bing of Time)”。

欢墟

The Mountains Sing

中国、德国 | 40分钟

象山校区四号楼205放映厅

嘉宾:杨潇(导演)

主持:杨欣茹

Q:导演您拍摄缘起是?

A: 这部纪录片是我从上海回到老家广西完成的,剧组一共三个人,拍摄加后期在2021年的年中完成。在老家是很难见到这样一种文化的,这种生态很早就已经灭绝了,所以在山区里面才能有偶然的机会见到,我对它产生兴趣已经很长一段时间了,一直没有机会去拍,然后遇到一个偶然的机会,一个机构想让我回老家拍山歌,所以就去拍摄这部作品。

Q:在片中观察到除了导演还有编剧,片中的哪些情节是编剧完成的?有没有表演成分?

A:有很多人问过这个问题,其实所有纪录片都是需要编剧去进行结构的,去组织我们的素材,都是编剧需要做的东西。你看到的基本上都是真实的,所有的纪录片都有虚构的成分在,什么是真实和虚构,其实是很有趣的。我在拍摄的路途上经过一个叫白裤瑶族的博物馆,白裤瑶族属于瑶族的一个分支,这个族一共只有几千人,那里的馆长跟我分享他们的一些野史,比如说以前在葬礼上他们会把自己族人的尸体吃掉,用这样惊悚和猎奇的方式来跟我分享他们民族的故事,但这样的传说带有一种很强的西方的殖民话语视角,而且在很多民间的野史里,很多族群都被这样描述过,但这样的虚构又被一代一代传下来了,所以很难讲这到底是真的还是假的,因为它已经内化在他们的自我认同里面,已经没有真实和虚构的界限了。表演也有一些是我安排的,但是非常少,很多没有被我剪进来。

Q:您作为一名本地的创作者,为什么不选择从本地人的视角深入发掘一些有故事性的人物?

A:其实我不太喜欢用非物质文化遗产的视角看待山歌,这样的定义会把它客体化。它本身就是一种自在文化,所以用非物质文化遗产这样一种视角来看它,甚至会加速它的灭亡。所以我刚开始就想绕开这样的思路。因为以往拍摄这样的民族志题材会容易陷入到一种缅怀的、乡愁的叙事中,所以我想用一种流变的方式去使它继续保留下来。

Q: 此片中从原来面对面唱山歌的形式到现在通过网络媒介对唱。您认为传统山歌的形式会逐渐消亡吗?

A:像现在这样通过微信和抖音进行的即兴创作和原始山歌一样是一脉相承的,我自己其实也没有一个固定的答案,只是想表达一种我的期待和希望。

(注:导演投屏播放了抖音上一男子即兴唱山歌的视频片段)

Q:在遗产学里面有一个词叫做living heritage,就是说是一种活态的遗产,现在一些非常前沿的博物馆,都在做生态博物馆,它能够比较真实的去在地的保存这个民族或者这个村子的文化。您是怎么看待这个问题的。

A: 是的,而且我觉得其实纪录片某种程度上也是一个博物馆。怎么去做这个博物馆,我觉得也是一个值得思考的伦理问题。

魔力圈

Charm Circle

美国 | 79分钟

*亚洲首映 Asian Premiere

象山校区四号楼205放映厅

嘉宾:尼拉·伯斯坦(导演)

主持:杨欣茹

Q:您家庭的所有成员都参与了纪录片的制作,这部作品中的每一段音乐都来自于你的父亲吗?

A:基本上作品里面所有的音乐都是父亲创作的。有一些音乐是他刚好正在演奏,有一些是之前录过的,也有一些是制作之后加进来的。

Q:纪录片的剪辑师包含了您和迈克两位,你们的剪辑分工是怎样安排的?

A:迈克是一个很有名气的剪辑师,他非常擅长剪辑纪录片,他之前已经有过一些很成功的作品。这部片子我自己剪辑了很久,中间部分迈克有参与进来,最后我还是把剪辑拿回来了。

Q: 拍摄部分是一个人独立拍摄的吗?

A:主要都是我自己拍摄的,在婚礼的部分和卡拉ok的部分得到了一些帮助。

Q:此片的拍摄对你的原生家庭是否产生了影响?你自己的态度有怎样的改变吗?

A:当然有所改变,在我看这些家庭录像带之前,我可以看到事情是如何逐渐演变的。我的父母当然很清楚,但是那个时候的我还只是个孩子。在拍摄作品之前,我并不理解我的父母曾经和现在面对的这些问题——他们自己是谁,他们被什么影响,他们的挣扎会如何影响照顾他们的人,这些问题通过这部纪录片都被凸显出来了。

Q:父母和家人看到这个作品之后有什么改变?有什么想法?

A:我认为是有的,当你去观察自己的时候,它给了你一个反射的视角去反思自己,包括父母和其他家庭成员,她们也对自己的行为进行了观察和反思,父亲说:“我大喊大叫太多了。”(笑)和家人第一次看这部作品粗剪的时候,她们确实是比较情绪化的,但是她们没有提出想要修改作品内容的要求,她们支持这部作品原有的样子。

Q:这部纪录片探讨的是家庭,但是在作品中主要都是拍摄你的家人,很少有关于你的部分,你是怎么衡量的?

A:是我有意识的选择,我有意识的在控制自己跟所有人的互动,把自己藏在摄影机后面,我只想要作为观察者和学习者,而不是有意识的不断地独白。我自己不喜欢这种喋喋不休的旁白,除非是在迫不得已的情况下,否则我不会介入。

Q:家庭录影带是否是作品的灵感来源,如果没有录影带,是否会对纪录片有所改变?

A:当我开始拍摄的时候,我只是想要记录家里的情况,之后突然想到家里有这些家庭录像带,我开始看这些内容,发现这里面有很多素材,我就决定把这个录像带的内容剪辑到这部纪录片里面。它使整部纪录片变得更加丰富了。

“炼”爱

Hard Love

中国 | 97分钟

南山校区学术报告厅

嘉宾:董雪莹(导演)、陈玲珍(制片人)

主持:张侃侃

观众提问一:导演的创作初衷是什么?在选择拍摄对象时有哪些考量呢?

董雪莹:我之所以拍这个片子,是因为我自身也处在寻找另一半的过程中,然后遇到了各种奇葩的事情,所以算是有感而发。关于对象的选择,其实我们在调研时是有几十个可能的对象,慢慢地才确定了现在的五位。这五位女性有很多共同的特质,一是不边缘、不小众,具备公共性,能让大家看到产生共鸣;二是她们表达能力都特别好;三是她们和她们的家人都同意被拍摄;四是她们每个人在现实生活中都并非因为非常表面的原因而找不到对象的;最后是她们都是非常理想主义且善良的人。她们的处境不同、面临的关系与困境不同,最终这个五位女性在作品中承担和表达的意义也是不同。

观众提问二:纪录片中有很多非常动人的细节,想请教制作团队是如何让摄像机的干扰减到最小的?又如何弱化了人物的表演性?

董雪莹:首先我们现场就两个人,并且拿很小的机器去拍,只有一个机位。其次,我是参与到作品发展的过程的,只是我让摄影师不要拍到我,所以说我和这些对象是有非常真诚的交流和互相信任的关系的。我的境遇与她们相同,也很尊重她们什么能拍、什么不能拍,所以她们逐渐地放弃了表演的欲望。同时,我们也尽量在现场拍摄时使用长镜头,拍着拍着她们就放弃防备和表演了。最后在剪辑的时候,我们也会去判断哪些部分是更真实的,去进行选择和舍弃。

观众提问三:这是一个内容丰富的群像纪录片,请问制作团队是如何去编排海量的素材的?

董雪莹:在后期剪辑的时候,我们的制片人陈玲珍提供了一个很好的办法,就是做素材管理。把整理好的每场戏贴在黑板上,并且附上人物、地点、内容等等,像晾衣服一样把所有的素材都先“晾”出来,然后进行分类。接着按照时间线和每个人物的故事线梳理。

陈玲珍:这不仅仅是一个关乎剪辑的问题,其实在拍摄的过程中导演就做了非常细致和规范的场记,每天拍完回去整理素材,做笔头工作。并且记录下重要的对话,比如一些放在一起可以传递出更有力量的信息的段落,我们就会先标记出来。根据之前的分类先用“ok take”来编织作品,再在这个过程中不断地去调整。我们这部纪录片的剪辑指导是孔劲蕾,她非常有经验,为我们提供了很大的帮助。最后想说的是,我们现场经历的和拍摄到的素材是不一定成正比的,有时候可能在现场发生了非常感人的瞬间,但回去之后发现没有拍到,那么不在现场的人就感受不到。所以我们也得分清楚这两者,影像能不能有效进行主题表达是在剪辑时候完成,而你的真情实感可以在自己的创作笔记里面呈现。

无去来处

I’m So Sorry

中国香港、法国、荷兰|96分钟

*中国首映 Chinese Premiere

南山校区北苑报告厅

嘉宾:赵亮(导演)、王小鲁(嘉宾)、杜海滨(嘉宾)、董冰峰(嘉宾)

主持:周佳鹂

周佳鹂:其实今年西湖国际纪录片大会出现了很多关于创伤的议题的纪录片,今天下午的论坛我们也讨论到一个话题,整个二十世纪是一个灾难的世纪,是一个充满着风险的社会,是一个生化浩劫的时期,所以赵亮导演的这部纪录片其实也是带我们去重返,去重新凝视这样一个人类记忆的巨大创伤。那么我们首先请导演来分享一下您创作这部纪录片的一个历程。

赵亮:其实缘起是很有趣的一个契机。2017年时我在《悲兮魔兽》之后想要做一个新的片子,在我的家乡丹东考察,在那个时间段朝鲜发射了一个最大的氢弹,这件事在丹东是非常震动的。这是发生在我身边的一个国际化事件,就是最好的主题。然后持续一年左右调研,在考察了核历史以及核能在当今世界的利用现状等方面后,我更清晰的觉得这个主题应该被关注的,这个问题是普通人日常涉及不到的一个层面,人类能源困境的问题根源是关于人类现在的消费主义社会的问题。

王小鲁:我曾细读过赵亮导演之前的作品,有很明显的感觉到其实赵亮导演从《悲兮魔兽》到现在的《无去来处》有着一个转型过程。赵亮导演之前的呈现风格更偏向于中国90年代以来建立的纪实主义传统纪录片,和拍摄对象保持着比较密切的接触,而我所讲的赵亮导演的转型包括纪录片的国际化,赵亮导演的纪录风格在90年代以来中国纪录传统之中国际化程度已经是比较高的,在《无去来处》中这个转型主要体现在摄影机不再追求那么近距离的去观察,我倾向于称它为“远观性”的拍摄,导演愈加回归到他早期的美术专业,回归到造型视觉的力量。同时这部纪录片也体现出导演创造美学的一贯性,我之前参加过导演的平面作品展览,其中对于大地景观的发掘、对于空镜景象画作式的处理在《无去来处》中都有体现。从这个角度看可以感知到赵亮导演还是有着一贯的个人美学传统。

赵亮:我做纪录片,有那一部作品就够了,它依赖于一些现实条件,比如片中人物的在场,这样的形式局限了导演的主体意志。后来我觉得我的创作应该要适当的脱离主人公,人物可以更少的影响整个作品的质量,我只是先有一个观点,并在拍摄过程寻找论据,那么在这样的转型中我会心理上更轻松一些。

周佳鹂:是的,我们从您创作的转型过程当中看到了您作为导演,您的主体意志对作品的加持和把控,而且我们也看到了您的创作形式所呈现出的多样性和跨界性,包括您的很多作品是在美术馆这样一个空间去呈现的,这些作品和您的纪录片有很多契合之处。

董冰峰:这部片子我是第一次看,可能要花更长的时间去消化,包括关于题材表达和艺术表达之间的关系等问题。我看到赵亮导演在2018年西湖国际纪录片大会座谈会中讲的一段话,这段话我是非常赞同的。导演认为所有纪录片在当下这种非常重大的社会危机或者社会现实面前,一定要找寻一种新的创作方法。现实是客观的,艺术家可以在纪录片创作中进行客观呈现,但其背后一定要蕴有更复杂的深层原因、文化精神等内在部分。所以从这个角度讲,赵亮导演刚才所说的作品对于视觉造型的强调,和他纪录片题材所表达的现实给我们的压力之间的对话,我倒是觉得非常有意思,可以再深入讨论很多。我也在花很长时间看赵亮导演作品中出现的空镜长镜头,这些风景制造了很大的美学空间,而且作品对于造型空间的强调,反而也可能使来自不同地区、不同文化背景的观众都可以进入到这个场景当中,从而阐发他们个人的解读观点。

赵亮:资本主义给我们带来了当下消费的自由、便利和充实,但我们是否会考虑到人类能不能在这样的资本主义体制下延续,我们永远不会在这样的一个旧体制下收获未来,尤其是面临着现在的气候变化、能源困境等问题。我们是否可以从根本上改善这个制度问题,当然这个制度不是指简单的资本主义社会问题,而是全球化消费主义的状况,这个是我想表述的很重要的内容。

周佳鹂:我看完这个片子时有一个非常深的感受,这个也是我们有一直讨论到的一个问题:我们都在一定程度反思着生化浩劫,可能也会用文字或者用纪念碑式的方式去反思,但是我感动于《无去来处》中的反思是在不断的重返现场的过程当中达成的,他跟我们这种纪念碑式的反而有很大的差异,在我看来只有在不断的重返现场的过程中,看到空间本身具有的创伤,它才可以真正和当下的时代、和我们的感受发生碰撞和共鸣,这个是我在观看过程中非常感慨的一点,也非常感谢这部片子带着我们所有人真正的重返灾难现场本身,和在那些空间上游荡的亡灵对话。

杜海滨:从创作者的角度来讲,我想到的大概是三个方面,第一个方面我觉得纪录片的拍摄是一个非常艰辛的过程,这从这个片子中就可见一斑,去到核电站现场,这个真的是用命在换,包括我个人的创作里面也有过类似的经历,我是能够感同身受的。每一个纪录片创作者越往下走,他所肩负的责任不自觉地就会越多。第二个方面我觉得这部片子的独特也来自于导演赵亮本人,我和赵亮认识了快30年,这个作品清晰的体现出他这一路走来的个人痕迹。比方说我们在其中看到了当代艺术痕迹,包括和日本能戏的嫁接,采用了很多跨界的方法,所以我觉得这是一个原创性很强的作品。那么另外一方面,我感觉到其实随着到了一定年纪,赵亮导演现在关注的议题也越来越核心,这是一个显著的变化。为什么要跨越那么多国家拍摄这样一个主题,实际上就是讲整个人类发展的命题,我们要不要发展,以及发展遇到的问题。

我从一个创作者的角度来看,《无去来处》是很优秀的,其中也有导演很感性的那一面,比如说采用独白的方式把一些想说的话用诗歌、朗读呈现出来,这个还是打动我的。

赵亮:我觉得40岁以前世界观没有真正形成的时候拍纪录片,应该更多是拍自己的生活,随着年龄增长,关注的议题也会更重大,那么此时若是创作者的世界观有偏差,可能会被利益集团带动利用。所以年轻时期做这种重大议题有很大的风险 ,这需要世界观的成熟、知识体系的完善建构才可能作出有效发言。

周佳鹂:我比较注意片中的文本,《无去来处》的文本有很多的层面,一方面是导演独白,还有一方面是对于《切尔诺贝利的悲鸣》的嵌入,同时这个片子里还有一些是人物自身讲话的文本的,我觉得这几种文本的叠合非常动人,它形成一种复调的效果,碰撞在一起。

赵亮:《无去来处》的文本是两部分,一部分是我写的独白,另外主人公们的讲话我节选了《切尔诺贝利的悲鸣》里契合本片人物的故事和对白,把它们用在片中。这其中我觉得有趣的是这些故事对白和我片中的人物恰恰吻合,或者他们形成互文,其实在18年的一个短片中我已经尝试用过这样的方式,在现在的长片我也继续沿用。另外独白这一部分对我来说就像我的抗争,我的游行。我必须喊出来。

周佳鹂:我在看到片中最后一个快速穿过漆黑隧道的长镜头时非常感动,也想到了之前给赵亮导演《孤寂的声音》写过一段评论,我们今天就以其中一句话作为结束:“非常感谢导演守候在一个灾难穿梭的呼啸洞口,去捕捉那些亡灵的回声”。

浙公网安备 33010202002558号

浙公网安备 33010202002558号